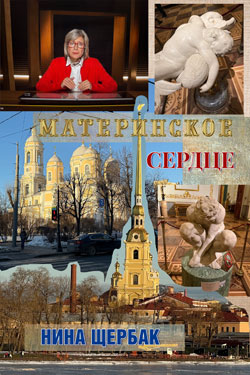

Интервью Нины Щербак о новой книге «Материнское сердце»

Нина Щербак, доцент СПбГУ Нина Щербак, об Ибсене, английском театре, отношениях Запада и Востока, о женщинах, Шукшине, русских заграницей и многом другом.

О чем Ваша новая книга «Материнское сердце», 2025?

Это снова сборник рассказов, в который вошли самые разнообразные рассказы и эссе, но на этот раз они уж слишком отличаются по стилю и тематике. Захотелось объединить самые несопоставимые темы.

Например?

Драматургия Ибсена – очень сильная вещь. Над объяснениями особенностей этого писателя размышляли очень известные ученые. Ибсен тонок и многопланов. У него не бывает легких, запрограммированных решений.

Скандинавы вообще обладают сильным налетом цивилизации, которая берет начало в эпосе, сагах, сказаниях. И несмотря на то, что современная литература, описывающая современные проблемы, несколько иная, корни, уходящие в мифологию, все равно, проявляются.

Но меня интересовала именно пьеса «Йун Габриэль Боркман». Я когда-то видела постановку этой пьесы в Лондоне, в Национальном театре, это была очень сильная постановка. И видела я ее с близким другом нашей семьи, мистером Темплом, который олицетворял для меня на тот момент все деловые связи Лондона.

Пьеса эта была о человеке, который попал в беду, и там была ярко выраженная тема переосмысления близости людей, веры в них. Кроме того, герой женится на сестре любимой женщины, и этот шаг переосмысляется по ходу пьесы.

В общем-то, это мои личные воспоминания и конкретная драматургия, что делают это произведение столь запоминающимся.

Вы любите английский театр?

Я очень люблю театр. Англия славится театрами, в отличие от России, которая привнесла миру балет. Английский театр очень сильный и разный.

В Лондоне есть, например, и театры Вест-Энда, где ставится Оскар Уайльд и Чехов, и театры экспериментальные, и шекспировский театр, и Национальный театр. Это все разные школы, труппы, традиции.

А каких известных английских актеров Вы можете назвать?

Мне очень нравились Джероми Айронс и Кристин Скотт Томас. Они более известны здесь благодаря кинофильмам, «Английский пациент», «Возвращение в Брайдсхед», «Лолита». Но это и очень мощные театральные актеры.

Кристин Скотт Томас играла в древнегреческих трагедиях, играла «Медею» и «Федру», и игра очень сильная, как и образ на сцене.

А Джероми Айронс тоже мощный актер, он даже всегда рассказывает, как умеет говорить так, чтобы было слышно в последнем ряду, как перевоплощается! Он уникален.

В Лондоне, кстати, все очень близко. Зрители и актеры. Воспитание не позволяет очерчивать границы. Я даже встречала того же Джероми Айронса в Академии Художеств на Пикадилли, куда он приезжал на мотоцикле и в модной кожаной одежде – просто приехал, посмотрел картины и уехал. Можно было даже поговорить с ним!

Необыкновенно сильные и любимые актрисы Джуди Денч и Мэгги Смит. Мэгги Смит когда-то играла в замечательной пьесе Алана Беннета «Леди в фургоне», это было иронично, тонко, комично.

И Вивьен Ли?

Да, и Вивьен Ли, которой я посвятила, действительно, много времени, хотя это актриса другой эпохи. В том смысле, что топонимика Лондона позволяет многие места найти, так как они были много лет назад. Например, с Вивьен Ли связан театр Олд Вик, и его можно посетить.

Театры такого рода - очень уютные театры, обшитые бархатом, полукруглые, с ложами. В некоторых из них за кулисами ждал своего часа Оскар Уайльд, когда его пьесы не принимали.

Есть и поместье Нотли Эбби, где Вивьен Ли жила в Лоуренсом Оливье (он запечатлен на пленке, с розами и роскошным садом), но это подальше от Лондона.

Есть адрес Итон Сквер, где актриса жила последние годы своей жизни. Я всегда приходила туда по приезде, это недалеко от Виктория Стейшн и Бэкингемского дворца. В саду есть каменная скамейка, которую мать воздвигла в ее память, с выгравированными словами из пьесы Шекспира.

Я даже беседовала там с садовником Питером, который видел Вивьен Ли, он еще рассказывал нам, что она часто приглашала домой студентов, и что у нее была огромная коллекция перчаток. А еще я была в гостях в ее квартире, на завтраке! Пила кофе в ее апартаментах! У меня всегда было ощущение тайного общения, к которому Лондон, конечно, располагает.

Лондон?

Да, Лондон – очень непростой город, величественный, каменный, заново отстроенный после Великого пожара.

Темза – река грязная, там много пароходов, но при всем при этом писатели, такие как Ж. Винтерсон, потом напишут, «мы опускаем руки в песок, что там, на дне? Осколки чьих-то жизней? Темза – старая река, грязная река».

Темза, кстати, тянется очень далеко, можно идти по набережной бесконечно, и Вы дойдете чуть ли не до Гринвича, с его меридианом. Я когда-то проделала со своими знакомыми бесконечные пешие прогулки вдоль набережной, и можно тогда увидеть в общем-то весь город.

А можно идти вдоль каналов, где стоят баржи, на одной такой барже мы ездили в Оксфорд, и такая же баржа описана в «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома.

Лондон очень красив, и каждая его часть связана с чем-то. Например, Хайгейт Семетри – место, где похоронен Карл Маркс, но это и место, где была похоронена Е. Сиддал, подруга и натурщица Данте Габриэля Россетти, законодателя Прерафаэлитского братства.

Очень сильная школа живописи, которая, правда, поставила многих художниц и подруг художников под удар, так как они, оставшись богинями на полотнах, были в реальной жизни фактически уничтожены своими кавалерами и мужьями, сведены на «нет», пали жертвой тем потрясающим образам, которые навеки остались в истории культуры.

Британские феминистки двадцатого столетия об этом потом активно писали.

Еще Лондон?

Лондон и Эджвер – Роуд, там, где живут богатейшие семьи нефтепромышленников из Саудовской Аравии, а какое-то время назад там были станционные смотрители, станции, где можно было менять лошадей.

Недалеко – Гайд Парк, который не просто один из парков, а очень красивый, роскошный, огромный парк, с Кензингтонским дворцом, где жила принцесса Диана, с галереями, чайными, и огромными просторами газонов, на которых отдыхают туристы и местные жители.

Можно ли говорить, что Лондон – столица Европы?

Нет. Англия – европейская Япония, это особая страна, в нее очень трудно вписываться. Но вписавшись в нее, можно стать ее частью, она тогда становится более гостеприимной. В Англии всегда было повышено осторожное и хорошее отношение к иностранцам, из-за колониального прошлого, которое полностью переосмыслено.

То есть это прошлое влияет на программы в ВУЗах и школах. Введено и изучено огромное количество постколониальной литературы и теории, на стыке страны-колонизатора и таких стран как ЮАР, Индия, Австралия.

Дело в том, что после того, как Британия покинула Индию в 1947 году, их взаимоотношения не прекратились, а как будто бы возобновились.

До этого Британия в Индии на протяжении длительного времени творила страшные вещи, писали на кафе «индусам и собакам вход запрещен», было вывезено пароходами золото, изумруды, разграблено, выпотрошено все до основания. Более того, было убито огромное количество животных на охотах, тигров, носорогов, коров.

При всем при этом индусы все равно относятся к англичанам, если не подобострастно, то с любовью. Такой даже есть психологический термин, «черная кожа, белые маски». Это термин ввел Ф. Фэноном, который и начал рассматривать процесс психологической амбивалентности и слома, который вырабатывается, когда индус, например, смотрит на англичанина, и пытается его копировать или подражать ему.

Если Фэнон увлекается «экстремизмом» и призывает пролетариат черного происхождения (например, негров в Америке), восстать против белых, то, например, другой теоретик ориентализма и постколониальной теории, Саид, просто «вскрывает механизмы того, как Запад позиционирует Восток», чтобы людям стало об этом хотя бы известно.

Как?

Есть такая работа Саида «Ориентализм». Она о том, как Запад на протяжении длительного времени использует Восток в своих целях, рисует его так, как хочет.

Например, американский писатель Конрад пишет роман «Сердце тьмы» о жителях реки Конго, но на самом деле, он, в момент описания, находится на реке Темзе, на шикарном корабле, так что его взгляд на Восток продиктован собственными воззрениями и интересами только.

Еще какие-нибудь примеры?

Пример того, как выходят «Мемуары гейши» американского писателя Артура Голдена, а сама гейша подает в суд на автора и переписывает книгу.

А вот роман «Тысяча сияющих солнц» Хоссейни – другая история, это книга, где описана идея многоженства в Афганистане, и Вы погружаетесь совсем в другую культуру, отличную от нашей, это пример, наоборот, не культурной апроприации, то есть позиционирования, а бережного отношения к инакомыслию.

Еще какие рассказы и эссе вошли в Ваш сборник рассказов?

Рассказ о романе У. Стайрона «Выбор Софи» - это легендарная книга, в которой рассказывается история, когда женщине навязали выбор между двумя дочерями, какую из них оставить в живых.

Это страшная история, метафоричная по своей сути, о том, что такое не только фашизм, но человеческая жестокость. По силе и глубине книгу можно приравнять ко многим греческим трагедиям.

Дэвид Линч, Газданов?

Совершенно разные персоналии, конечно. Линч – это мои воспоминания об Англии. Режиссер, который потряс мир своим психологизмом и магией кадровки. Джулиан Темпл, английский режиссер, с которым мне посчастливилось быть знакомой, знал его. Для меня Дэвид Линч – это первое ощущение сложности мира, с его страхами, проекциями, встречей с собой.

В «Мэлхолланд Драйве» эта тема была ярко выражена. Что такое стать актрисой в Голливуде, что такое ревность, что такое любовь, или что такое деньги.

На фоне голливудской истории, разворачивается психоаналитическая картина зеркальности и двойничества, которая имеет совершенно потрясающий сюжет, отточенные, продуманные сцены. Он объемный по всем параметрам, этот фильм.

Газданов – совсем другое. Газданов – очень яркий автор серебряного века, он пишет о русской эмиграции в Париже.

И это очень красиво, Газданов почти как Набоков, изобретает свой собственный язык. «Вечер у Клэр» - красиво ведь звучит, правда? Есть особенности у Газданова, но в общем-то он вписывается в эту нашу русскую эмиграцию первой волны и ее культуру.

Особенности?

Поскольку я долгое время жила и ездила раньше заграницу, работала в Англии и в других странах, мне очень интересны пути развития русской культуры на других территориях.

К сожалению, я должна честно отметить, что заграницей у русских людей наступает определенный слом, меняется сознание. Мы недавно на одной из конференций университетской это подробно обсуждали.

Есть даже научные термины на этот счет. Человек, потерявший свою Родину, по какой-то причине начинает испытывать к ней взаимоисключающие чувства, часто не совсем адекватные. Он словно оправдывает свой отъезд, пытаясь что-то придумать, приписать своему прошлому. Это в общем-то тяжелое испытание – переезд.

Даже есть психологический термин, компенсаторная нелюбовь, то есть человек, оправдывая себя, пытается что-то критиковать. Есть это и у Газданова, есть и у Набокова.

Но волна первой эмиграции все-таки были непоколебимо связаны с Россией внутренне, очень любили ее, были ей благодарны, ценили все, что с ней связано. Я считаю, что очень важно понимать, насколько наша страна ценна, самобытна и особа. Эта мысль всегда присутствует у писателей-классиков. Даже Тургенев, который очень много времени провел заграницей, и умер в Париже, даже он, осознавая эти русские колебания, - совершенно русский писатель, хотя и тяготел к европейской мысли.

Пройдя свой длительный путь жизни в Англии, могу Вам откровенно сказать, что это все слегка надуманные вещи. Я имею в виду миф о лучшем, миф о достатке. Это как бы имеет место быть в отношении вкуса кофе, - да, и то не всегда. В общем-то, это такая обманка.

Я даже, знаете, сильно переосмысливаю теперь весь Серебряный век. Маяковский, Лиля Брик, башня Вячеслава Иванова. Там много западного влияния. 90-е годы позволили нам обожествлять все эти эксперименты, а теперь они даже как-то поднадоели.

И хотя я всегда очень любила Марину Цветаеву, например, ее произведения не остаются для меня сегодня актуальными. Наверное, актуальным остается скорее ее ощущение жизни, очень острое, ее подробный анализ и разбор Пушкина «беленький, черненький» о «Капитанской дочке», Пугачеве и Гриневе. Но я даже не смогу теперь цитировать ее стихи, потому что амплитуда чувства и жажда гибели настолько колоссальна, что она убивает само понятие любви. Может быть, дань времени, а не личности.

И Лилей Брик я не могу теперь восхищаться, и даже любимым Маяковским, словно время расставило свои приоритеты и акценты.

История культуры такова, что какие-то моменты становятся более актуальными, чем раньше. Я вот на одной из конференций даже по поводу «Гранатового браслета» Куприна задала вопрос – не слишком ли уж сильно это чувство, и стоит ли к нему так относится, как принято?

На самом деле, мне всегда было, конечно, свойственно восхищение и Стефаном Цвейгом, и «Гранатовым браслетом» Куприна, и Иваном Тургеневым, то есть идеей тотальной, сильной любви, любви неземной по-своему наполнению. Ведь таков и смысл любви. Она призвана человека переродить. Но несмотря на это, в общем-то, во многом, эта и романтическая амплитуда. Этакая дань немецкому романтизму. Такие чувства могут иметь как бы обратное значение, эффект – наоборот. И хотя о любимых классиках говорить критично боязно, психоаналитическая традиция дает возможность вскрывать внутренние механизмы создания нарратива, которые не всегда диктуются здравым смыслом, а определяются психотипом самого писателя.

И, кстати, общение с моими студентами дает мне силы понимать, что современная парадигма мета-модерна – направлена на выживаемость и человечности в ней даже чуть больше, как это ни странно. Будет меняться и интерпретация знакомых текстов.

А рассказы?

«Три ее телефона (16 по Фаренгейту)», «Ангелы Кирилла», «Лаура». Я даже хотела назвать сборник «Лаурой», но не стала, потому что это не очень приятная героиня, богемная личность, которая не имеет глубины понимания жизни, и скорее связана с моим прошлым, чем с настоящим.

Лаура появилась совершенно спонтанно, у меня уже много рассказов о ней. Лаура меня даже как-то мучает, когда я что-то пишу! Уж не знаю, какие силы надиктовывают текст!

В ней много от образа 90-х годов, дивы-femme fatale. Если в то далекое время образ свободной женщины, у которой нет определенного рода занятия, был интересен, то теперь это образ стал чем-то не от мира сего. И дело даже не в занятости о персонажа, а в ее отношении к жизни.

В моем последнем рассказе от Лауры все убегают, потому что она расценивает себя как подарок. Этот образ ушел в прошлое, но все еще, наверное, преследует меня, как автора.

А почему «Материнское сердце»?

Потому что этот рассказ Шукшина – очень сильный, и он как раз – ко времени. Дело ведь не в том, какова судьба героев. Судьба сына – печальная, и матери – тоже.

У Шукшина самый главный стержень повествования – ее, материнское сердце. Сердце, к которому можно прильнуть, сердце, которое страдает, прощает, и этим - спасает. Это сердце – основа жизни. У меня есть любимые учителя, иногда они даже мои ученики.

Вот они по-настоящему учат, закаляют это сердце, учат как ему гореть, учат любить. «Материнское сердце» Шукшина учит осознавать, как остроумно пишет сам Шукшин, что «больница» – это не от слова «Ницца» – а от слова «боль»!

У меня, кстати, одна студентка пишет работу о концепте «материнства», оно проявляет значения очень разные, с лингвистической точки зрения, разные культуры и исторические эпохи, как это ни странно, привносят в понятие, нечто новое. Например, для XIX века, романтический образ любви вообще уничтожает дом и семью, а потом это постепенно возрождается.

Для России эта тема не то, что значительно более значима, но все-таки – да, более значима. Наши христианские ценности делают всю проблематику глубже и серьезнее. И хотя я, например, очень люблю французскую литературу, вот этой глубины невероятной, и Шукшина в том числе, я иногда не могу в ней обнаружить.

У нас очень сильное духовное начало в культуре, интерес к нему, поэтому и захотелось назвать весь сборник «Материнское сердце».

Сталин и интервью?

Это интервью об очень серьезной книге, интервью дал мне мой коллега, профессор Сергей Фирсов. Книгу он написал в архивах. Миф о Сталине, что это такое?

В интервью Сергей Львович говорит, что в какой-то момент Сталин стоит со своим сыном и показывает ему на свой портрет на Красной площади: «Ты думаешь, что я Сталин, или ты? Сталин – вон он!» И показывает на свой портрет! В этом много от истории нашей страны, и о нашем общем самосознании. Да и о мировом самосознании.

Здесь много и о нашей русской боли, и о нашей способности прощения и выживания. В общем, я очень горжусь нашей русской культурой и своей многострадальной страной!

Нет у меня, знаете, никаких диссидентских мыслей по этому поводу. И книга Сергея Фирсова, кстати, этому подтверждение. Умный человек обсуждает историю не с позиции домохозяйки на кухне, а с позиции ученого, философа и историка. Он даже говорит о том, что известная, якобы фраза Черчилля, что Сталин пришел в Россию с сохой, а покинул с атомной бомбой – совершенный миф, потому что Черчилль подобных слов никогда не говорил!