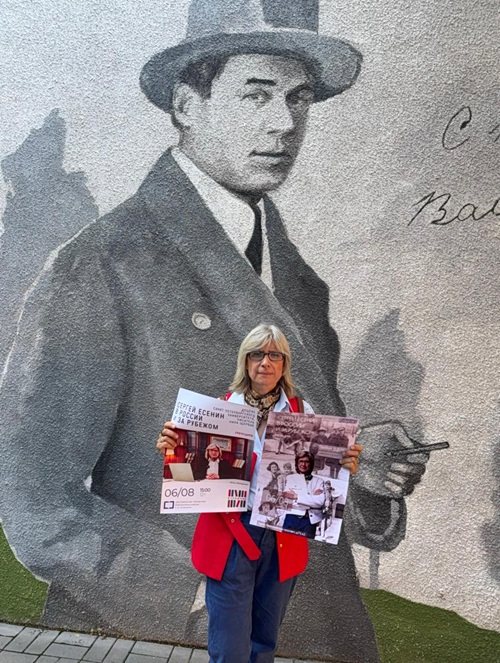

Нина Щербак: Сергей Есенин, Рязань и ее замечательные обитатели

Поездка в Рязань была приурочена к 130-летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина. Поездка не просто удалась, но это было одно из тех замечательных происшествий и ярких эпизодов в жизни, о которых хочется вспоминать, и о которых хочется говорить, или даже молчать.

С бесконечной благодарностью директору библиотеки имени Есенина в Рязани Крохалевой Ларисе Анатольевне, ведущим специалистам, теперь близким друзьям и коллегам Нечаевой Ирине Борисовне, историку Щербаковой Инне Анатольевне.

Моя поездка в Рязань (как и в Орел) была вдохновлена во многом моими коллегами из «Газпрома», а также инициативами «Лиги Преподавателей Высшей Школы» (руководитель профессор Ляпунцова Елена Вячеславовна), так как их деятельность охватывает преподавателей по всей стране, и ощущение единения различных профессионалов в России именно там - ярко выражено, как это бывает на крупных конференциях и больших мероприятиях.

Поездка в Рязань была приурочена к 130-летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина. Поездка не просто удалась, но это было одно из тех замечательных происшествий и ярких эпизодов в жизни, о которых хочется вспоминать, и о которых хочется говорить, или даже молчать.

Стол из Англетера – действительно, был в нашем знаменитом Пушкинском доме, Институте Русской литературы, где я его и нашла. Это один из тех предметов, который словно хранит память о том времени, напоминая каждому посетителю о связи времен и о тяжелых событиях прошлого. А гибель Есенина – одно из таких событий, без всякого сомнения.

Поезд на Рязань домчал меня до родины поэта весьма быстро, без остановок, кроме одной, на полчаса, запланированной. Говорили мы о многом, и счастливая русская семья, мать, отец и дочь, рассказывали мне, как провели выходные в Петербурге, и какой у нас красивый город.

Встретили меня необыкновенно радушно и организованно. Библиотека имени Есенина была столь гостеприимна, что мне даже на какой-то момент показалось, что я попала в иное измерение. Особенно, когда я оказалась в уютной квартире с дружелюбной, радушной, доброжелательной Инной Анатольевной Щербаковой, заместителем директора библиотеки, историком, руководительницей колоссальных проектов, которая угощала меня кофе, возила на машине, и рассказывала о своей действительно потрясающей деятельности – создании грандиозных проектов, Ледового дворца, и других инициативах в разных городах России.

И далее – сама библиотека, как особый, собственный дом, организованный, построенный, тщательно спланированный трудами директора, Ларисы Анатольевны Крохалевой. Экспозиция, посвященная различным писателям и деятелем культуры, включая поэта Полонского, деятеля наук Федорова, газета «Есенинка», часто издаваемая, с собранными фактами о жизни писателей, выставка, посвященная истории книгопечатания, с огромными фолиантами. Подробная экскурсия по библиотеке, которая напоминает прекрасный город на дне океана, или, наоборот, плавучий остров радости удалась.

Здесь же помещается и потрясающий музей, посвященный СВО, с любовью, вниманием, уважением сделанный, где вы погружаетесь в сегодняшний мир событий памятных, которые не забыть никогда, и о которых так важно рассказывать молодому поколению. Рассказывали мне и о том, как сотрудники ездили на территорию СВО, привозили туда необходимое продовольствие и помощь. Собранные с любовью экспонаты охватывают период истории и во времена Второй мировой войны, и сегодняшнее время. Истории детей и взрослых, живых и погибших напоминают нам о самых главных и тяжелых страницах истории и современности.

Лекция моя о Есенине была запоминающаяся, потому что люди, рязанцы, пришедшие меня послушать, проявили невероятную чуткость, душевность, деликатность и уважение. Просто слезы наворачивались от их отношения, внимания и тонкости.

Интерес к Есенину был таким же как он был всегда на протяжении более, чем столетия, в нашей стране и зарубежом, и я вновь и вновь вспоминала его чудесный портрет у себя на столе, понимая, что словно оказалась на его месте, на эти несколько дней, согретая теплом внимания, интереса и оваций.

Музей Путешественников был столь же гостеприимен, и там сразу пригласили к столу выпить чаю, там же я посмотрела фильм о русской Аляске, наблюдая воочию историю края, ее преломление о татарское население, глубинное преломление на американской земле. Слушала о различных версиях смерти поэта, высказанных с уважением и опасением.

Краевед Канаев Игорь Николаевич подробно провел экскурсию по городу, рассказывая о камне, где Есенин сиживал в селе Константиново, о тех тавернах, куда заходил, о памятниках архитектуры и многовековом становлении русского духа в Рязани.

Рязанский Кремль с Феодотьевской иконой, расписанной в XII веке на Афоне, был еще более впечатляющим, словно меня сварили в трех котлах, обновили, и я, наконец, поняла, что выражение, «Петр прорубил окно в Европу, а вообще-то люди нормальные входят через дверь», как сказал священник, имеет под собой основания, и что нигде и никогда наш русский человек не может ощутить себя так как в России.

Экскурсия в Константиново, организованная библиотекой и самым лучшим на свете медиаспециалистом, режиссером Ириной Борисовной Нечаевой, потрясающим корреспондентом и теперь хорошим другом, была не просто запоминающейся, но словно пронзила стрелой насквозь.

Экскурсовод Князева Наталья Петровна была величайшим специалистом своего дела. Мы словно погрузились в то время, когда поэт учился, гуляя по школе, которую он закончил на все пятерки, среди 11 других учеников. Слушая про семью Власовых, и про того самого священника, который отпевал Есенина потом, в церкви, после смерти, несмотря ни на что.

Слышали мы историю о детской травме.

Видели мы есенинские вещи и элегантную одежду из Америки, и трогательный факт о том, что себе он привез белые пиджаки, а отцу – черный.

Глядя на эту одежду, я думала о том, что этот же самый покрой так и сохранился в Европе, и часто можно увидеть в дорогих магазинах именно такой стиль.

Видели мы и поместье Лидии Кашиной, прототипа «Анны Снегиной», слушая рассказ о том, как Есенин сделал все, чтобы после национализации, этот дом не был разрушен, а Кашина благополучно добралась до Москвы в свое имение.

Видели мы афиши «Анны Снегиной» в Кировском театре в Петербурге, и портрет самой Шаганэ, которая приезжала в Рязань, спустя много лет; бубен Айседоры Дункан, и даже ее роскошный диван, как и стол Есенина, его наимоднейший, в бронзовых цветах шелковый шарф, и красно-бардовый носовой платок, и снова – бесконечные стихи, черновики и издания, и вся та боль и радость, которая с ними связана.

Я впервые осознала, не без помощи Ирины Борисовны Нечаевой, что, конечно, поэт сгорел в возрасте 30 лет, словно весь космос, который он вобрал в русской земле, спалил его дотла, оставив внутри у каждого жителя России сострадание, нежность и любовь к тому, кто создал самые пронзительные на свете стихи.

Осознала я и то, что бесконечный рассказ о женщинах, близких Есенину, и об Августине Миклашевской, и об Айседоре Дункан, и об Анне Изрядновой, и о Софье Толстой, и о Галине Бениславской, возможно, не столь значимо, по сравнению с той болью, которая в нем была.

Да и любил он по-настоящему деревенскую красавицу Анну Сардановскую. Осознание того, как поэт нуждался в понимании, и как пронзительна была его тяга к дому, который он волей-неволей потерял, словно добавляла каких-то знаний, ощущая всю грусть, связанную с непростой, но звездной судьбой. Как он писал стихи в амбаре, и в юной возрасте, и потом, приезжая в Константиново, и как все книги церковные в детстве прочел – все это словно вело к пониманию мятежной души этого человека с красотой древнего витязя, который ощущал мир со всей его пронзительностью.

Ярчайшим впечатлением стала книга рассказов дочери Ирины Борисовны, Лизы Андроновой, которая пишет, казалось бы, небольшие рассказы, но сколько красоты в ее спокойной, размеренной, полной подробностей прозе! Бабушка Лизы – Алла Нечаева – известная автор и прозаик. И вся семья произвела на меня впечатление настоящих русских интеллигентов, со знаниями, вкусом, ценностями и настоящей внутренней силой доброты.

Я снова и снова читала про себя стихи Есенина, вспоминая, как в один из августовских солнечных дней мы сидели около реки Оки, глядя на просторы и спокойную воду, на соборы и церквушки, где родился и так часто бывал самый замечательный русский поэт.

***

Низкий дом с голубыми ставнями,

Не забыть мне тебя никогда, -

Слишком были такими недавними

Отзвучавшие в сумрак года.

До сегодня еще мне снится

Наше поле, луга и лес,

Принакрытые сереньким ситцем

Этих северных бедных небес.

Восхищаться уж я не умею

И пропасть не хотел бы в глуши,

Но, наверно, навеки имею

Нежность грустную русской души.

Полюбил я седых журавлей

С их курлыканьем в тощие дали,

Потому то в просторах полей

Они сытных хлебов не видали.

Только видели березь да цветь,

Да ракитник, кривой и безлистый,

Да разбойные слышали свисты,

От которых легко умереть.

Как бы и хотел не любить,

Все равно не могу научиться,

И под этим дешевеньким ситцем

Ты мила мне, родимая выть.

Потому так и днями недавними

Уж не юные веют года….

Низкий дом с голубыми ставнями,

Не забыть мне тебя никогда

1924

***

Много я услышала неизвестных историй и подробностей в Рязани. Например, о том, что история рязанского театра началась в конце XVIII века. Поначалу театр был деревянным. Город неоднократно горел и переносился с места на место. В первой половине XIX века для театра снимались частные дома. Наконец, в 1860 году губернатор Н.М. Муравьев добился разрешения построить в Рязани каменный театр. С этим зданием связаны имена М. Ермоловой, А. Эфроса, Ф. Шаляпина. Памятная доска на фасаде здания театра увековечила многие имена. Имени одной и очень известной музы Есенина там нет. Актриса Камерного театра Августина Миклашевская познакомилась с Есениным в конце 1923 года после возвращения Есенина из заграницы:

Поступь нежная, легкий стан,

Если б знала ты сердцем упорным,

Как умеет любить хулиган,

Как умеет он быть покорным.

Есенин очень увлекся Миклашевской (во время экскурсии в Константиново, кстати, рассказывали, как она часто беседовала с актрисой Никритиной – тоже очень известной актрисой, супругой Мариенгофа, которой он посвятил многие романы – к слову, именно это супружеская пара негласно усыновили заслуженную актрису России Нину Ольхину, в прошлом, нашу очень хорошую знакомую, с которой мы даже сиживали не только дома за чашкой чая, или в театре, но вместе, на скамейках, в Люксембургском саду, в Париже). Итак, Августа была красивой, талантливой, но воспринимала Есенина только как друга. У Миклашевской была своя личная драма, она безответно любила другого человека. Итогом полу-романтических отношений стали стихи:

Пускай ты выпита другим,

Но мне осталась, мне осталась

Твоих волос стеклянный дым

И глаз осенняя усталость.

Августа пережила Есенина на 52 года. Когда ее спрашивали о Есенине, то она всегда отвечала, что ей нечего рассказывать, так как Есенин уже все поведал в своих стихах:

Я помню, любимая, помню,

Сиянье твоих волос.

Не радостно и не легко мне

Покинуть тебя привелось ….

***

Или история о Дмитрии Белове и его стихах, которая раскрывает страницы ранее неизвестные. По словам В. Захарова (книга «Непрочитанные письма Есенина»): «Знаменательно знакомство Есенина с Дмитрием Беловым, красным командиром, большевиком, слушателем партшколы. Всей душой тянулся Сергей Есенин к новому, стремился осмыслить происходящее, заглянуть в будущее» … И далее обращение к читателю:

«А может быть, письма Сергея Есенина лежат у Вас в сундуке, сохранившимся еще от дедушки и бабушки? И прежде, чем разжечь печь, загляните в старые бумаги: может это есенинские письма, случайно попавшие к вам. Почерк Есенина не спутаешь с другим: как родинки, круглые, вязевые буквы, свободно поставленные слова. Они так же обнажены, как и душа поэта, вложенная в стихи».

* * *

Мне грустно на тебя смотреть,

Какая боль, какая жалость!

Знать, только ивовая медь

Нам в сентябре с тобой осталась.

Чужие губы разнесли

Твое тепло и трепет тела.

Как будто дождик моросит

С души, немного омертвелой.

Ну что ж! Я не боюсь его.

Иная радость мне открылась.

Ведь не осталось ничего,

Как только желтый тлен и сырость.

Ведь и себя я не сберег

Для тихой жизни, для улыбок.

Так мало пройдено дорог,

Так много сделано ошибок.

Смешная жизнь, смешной разлад.

Так было и так будет после.

Как кладбище, усеян сад

С берез изглоданные кости.

Вот так же отцветем и мы

И отшумим, как гости сада...

Коль нет цветов среди зимы,

Так и грустить о них не надо.

1923

Автор эссе: Нина Щербак, доцент СПбГУ